業務への生成AI活用検討―ブログの執筆に使ってみる

2023年に生成AIが登場して以来、ライティングや翻訳、編集などテキストに関連する領域で生成AIをどう活用するか、様々な検討がされています。生成AIにより簡単に文章を作成したり要約したりすることができるため、業務の効率化に役立つと期待されています。私たちも、マニュアル制作に生成AIを活用できるのではと考え、まずは弊社のWebページに掲載するブログの執筆で試してみることにしました。

しかし、実際に使ってみると「思ったよりうまくいかない!」という課題も見えてきました。そこで今回は、生成AIを活用したブログ作成の流れや、業務での生成AI活用に向けた試行錯誤の過程を紹介します。

ブログ執筆のどこで生成AIを使うかを考える

まずは一般的なブログを書くときの流れを整理し、そのあとで、生成AIをどの工程で活用できそうかを検討しました。

以下は、大まかな弊社のブログ執筆フローです。

1. 骨子確認~調整:

弊社では、ブログの骨子(ブログタイトル、概要、参考情報)を作成するいわば企画者と、本文を作成する執筆者が異なります。この工程では、執筆者が、企画者が作成した骨子の内容を見ながら、ざっくりとどのような原稿にするか、話の流れをどうするかなどを検討します。場合によっては、骨子自体を調整することもあります。

2. 執筆:

骨子をもとに、ブログ記事原稿を執筆する工程です。執筆者の体験や所感を織り込みながら、おもしろく、すきま時間に気軽に読んでもらえるようなブログを目指して、内容を膨らませていきます。マニュアルとは全く異なる文章を書くことになるため、文章の専門家といってもなかなか時間がかかります。

3. レビュー:

社内関係者に共有し、レビューをしてもらう工程です。レビュー者は、間違った内容が原稿に書かれていないか、流れに違和感がないか、読みやすく書かれているかなどの観点で確認します。レビュー者も日々マニュアル制作プロジェクトに関わっているメンバーなので、わかりやすさ、読みやすさに関しては特に多くのコメントが挙がります。

4. 調整:

レビュー結果を原稿に反映して、原稿を調整する工程です。必要に応じて、2回目のレビューを実施することもあります。

5. 提出:

社内のWebページ管理者に原稿を提出します。

この中で、特に「骨子確認~調整」「執筆」の部分で生成AIを活用できそうだと考えました。

生成AIに「この骨子を改善して」だとか、「この骨子に基づいて記事を執筆して」といった命令をすれば、瞬時によいものが得られるのでは、と思ったのです。

次に考えたのは、生成AIにどんな命令を出せばよいのか、すなわちプロンプトでした。

よいプロンプトを探す

生成AIを使うためには、「プロンプト」と呼ばれる指示文が重要です。よいプロンプトを使えば、より自分の期待に沿ったアウトプットを出力できます。そこで、まずはインターネットで「ブログ作成 生成AI プロンプト」などと検索し、使えそうなものを探してみました。

当時も「○○に使えるプロンプト集」といったページが多く公開されていたので、ブログ作成用のプロンプトを探しつつ、セミナー企画検討に使えるもの、メルマガ作成に使えるもの…と幅広く眺めていました。そうして見つけたプロンプトをChatGPTに打ち込んで、ブログのタイトル案や構成案を作らせたり、下書きを作成させたりしました。ぱっと見、思ったよりもしっかりした文章が出てきて、この時は「生成AIってすごいな、これは便利かも!」と感じました。

また、このプロンプト検討の過程では、マニュアルライティングの知見を活かすことができました。

マニュアル執筆においては、アクションが明確に伝わり、誰が読んでも同じように理解できる文章が求められます。

プロンプトを書く際にも、生成AIにこちらの意図が明確に伝わるような書きかたや表現を意識することができました。マニュアルの場合、読ませる相手は人間なのですが、この業務で得た知見は生成AIにも通用するんだな、と実感しました。

さらに、よいプロンプトを見つけたら、SharePointサイトに書き込んでグループのメンバーに共有できるようにもしました。一部のメンバーが生成AIを使えるようになるだけではダメで、部門やチーム内で情報共有するための環境を整えることも大切だと考えたからです。

より生成AIを使いやすく!執筆補助ツールを開発する

業務での生成AI活用を検討するうえでの私たちのスタンスは、「生成AIに使われるのではなく、生成AIを使う」というものでした。特定のツールありきで生成AIの活用検討を進めると、そのツールの仕様、またはツールベンダーにより私たち側の対応を変えなければならないかもしれません。それは、結果的に「生成AIに使われる」状況に陥りかねません。

そこで私たちは、生成AIツールを購入したり、新しいワークフローを作ったりするのではなく、日ごろ使い慣れているツールや既存の業務フローを維持したまま、その中に生成AIを取り入れるアプローチを選択しました。その一つが、執筆補助ツールの開発です。

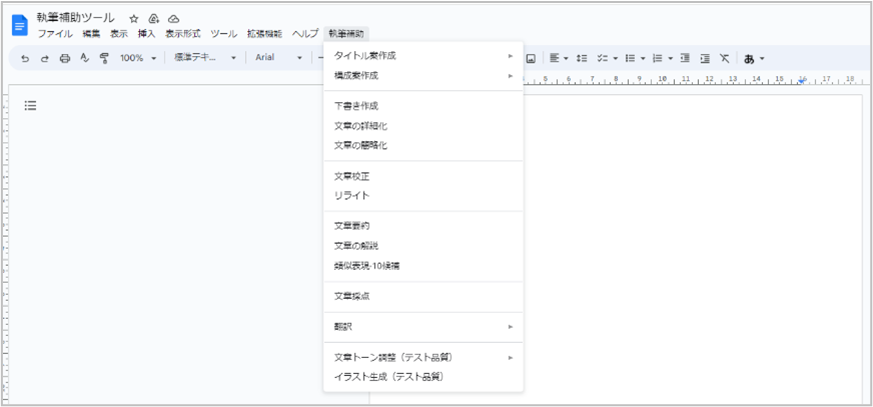

執筆補助ツールはGoogleドキュメントのプラグインで、このツールのバックエンドでChatGPTが動作します。こうすることで、使い慣れたGoogleドキュメント上で生成AIに文章を執筆させることができます。一口に「文章執筆」といっても、具体的には、以下のようなメニューを用意しました。

・タイトル案作成:任意のキーワードからドキュメントのタイトル案を出力する

・構成案作成:ドキュメントタイトルから、ドキュメントの構成案を出力する

・下書き作成:構成案から、ドキュメントの下書きを出力する

・文章の詳細化:文章をより詳細にする

・文章の簡略化:文章をより簡潔にする

・文章校正:文章を校正し誤記などを修正する

・リライト:文章を別の表現に変更する

上図のように生成AIへの命令をメニュー化したことで、簡単に生成AIを使えるだけでなく、ユーザーによるプロンプトのばらつきを抑えることもできました。特に後者は重要な視点だと考えています。業務の中に生成AIを取り入れるうえで、「よいプロンプトが書けるセンスのある人だけが上手に生成AIを使える」状況は避けなければなりません。そうでないと、せっかく生成AIを取り入れて業務改善しようとしても、その「センスのある人」に業務が属人化してしまいます。

また、このツールは前述のとおり「生成AIに使われるのではなく、生成AIを使う」という考えのもとで設計しましたので、バックエンドで動かす言語モデルは、いつでも他のものに変えられるようにしました。ある特定の言語モデルしか使えないと、それは「生成AIに使われる」状況を生み出してしまうかもしれません。

Googleドキュメントという使い慣れたインターフェイスを用いることでユーザー側はスムーズに作業でき、裏側では新しい技術に置き換えられる柔軟性を持ち続けることで、「生成AIを使う」立場に立ち続けようと考えたということです。

執筆補助ツールを用いて、ブログ記事の原稿を作る

冒頭でご紹介したブログ作成プロセスの一部に、開発した執筆補助ツールを取り入れ、実際にブログ記事の原稿を作ってみました。

1.読者設定:

ChatGPTを用いて、ブログの想定読者像(ペルソナ)を検討します。

2.骨子確認~調整:

ChatGPTに、1.で検討したペルソナと委託先が作成したブログ骨子を入力し、さらによいブログタイトルや構成を提案してもらいます。

3.下書き:

2.の内容を執筆補助ツールに転記し、「下書き作成」メニューを使って記事の下書きを作成します。出力された内容を確認し、必要に応じて手作業で調整します。ここで、おおよその流れや全体像を描いていきます。

4.執筆:

引き続き執筆補助ツールを用いて本文を執筆します。3.の下書きに対して、「文章の詳細化」「文章の簡略化」「リライト」メニューを用いて内容を膨らませていきます。これも出力内容を確認しながら、必要に応じて手作業で調整します。場合によっては、2.の構成づくりまでさかのぼって調整することもあります。

5.セルフチェック:

「文章校正」メニューを用いて、誤記や文法エラーを修正します。

これ以降の社内レビューや提出は、冒頭で紹介したフローと同じです。

この新しいプロセスでブログ執筆を進めてみた結果、最初は調査や試行錯誤のために時間がかかりましたが、慣れると以前よりも少ない工数で執筆できるようになり、ツールとしてはそれなりに便利だということが分かりました。

しかし同時に、生成AIを活用することの課題も見えてきました。多かったのは、以下のような点です。

・執筆の過程で、企画者が検討したSEO対策上必要なキーワードが抜けてしまうことがある

・アウトプットの品質がまちまちで、場合によっては人間がかなり調整しなければならない(例えば、問題提起から始まり、解決策の提示で終わるかと思いきや、最後まで問題点について論じてしまっているなど)

ここまでのまとめ:生成AIはあくまで「補助ツール」

課題はありながらも、生成AIを活用することでブログ執筆の工数をある程度短縮することができました。今後検討を重ねることで、もっと効果が得られるのではと予感しています。

今回の試みを通じて、生成AIはあくまで人の手を補助するものであり、生成AIと相性のよさそうなライティング領域においても、人間の作業を完全に代替できるものではないと分かりました。新しいプロセスで数本のブログを書いてみましたが、いずれも最終的には人間の確認や修正が不可欠で、ものによっては「これなら人間が一から執筆したほうが早いかも?」と思うこともありました。

次のブログでは、引き続きこの取り組みを進める中でぶつかった壁と、それをどう乗り越えたかを紹介したいと思います。ぜひ、続編 プロンプト・役割分担の最適化の結果は?生成AIによるブログ作成事例 もご覧ください。