「翻訳校正」という言葉を聞いたことはありますか?

「翻訳」という言葉は知っていても、「翻訳校正」とは?と思われる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。「翻訳校正」とはなにか、どんな作業を意味するのか、詳しく解説します。

- 目次

1.翻訳校正とは?

翻訳者が翻訳をしたらそれで全て終わりと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、高品質な文章のためには、翻訳だけでは十分ではありません。 翻訳者が翻訳を行った後、別の作業者(校正者)が正確さや自然さを確認し必要に応じて修正する、この作業が翻訳校正です。

翻訳者とは別の人間が再度訳文を全て見直すことになるので、当然コストや工数は追加でかかることになります。しかし、翻訳の品質を守るためには、翻訳校正は必要不可欠な作業なのです。

翻訳者による翻訳だけではなぜ不十分なのか、次でご説明していきます。

2.翻訳校正の必要性とは?

1人の翻訳者が「翻訳しただけ」の状態で、「この翻訳の品質には完璧です」と言い切れるでしょうか?

誰しも、書類やメールで誤字脱字をしてしまったり、不明瞭な文章を書いてしまったりする経験があるのではないでしょうか。それらを防ぐために、何度か読み返して誤りを修正することは、ごく普通のことですよね。重要な文書であれば、複数人で確認をすることもあります。

翻訳も同じです。翻訳者一人だけが翻訳した状態だと、翻訳者本人がセルフチェックをしていてもエラーが残っている可能性があります。 そこで翻訳の品質を守るために、翻訳者以外の人間が目を通す「翻訳校正」のプロセスが必要になります。弊社の翻訳プロジェクトにおいては、この翻訳校正のプロセスが含まれています。複数人で対応することを基本とすることで、翻訳精度を向上させ、品質の安定を確保しています。

ビジネスのグローバル展開に不可欠な品質保証

ISOという言葉を耳にしたことはありますか?ISOとはInternational Organization for Standardization(国際標準化機構)という非政府機関の名称です。ISOは「国際的な標準化のルール、規格を制定・管理すること」を主な役割とし、様々な分野において世界標準規格を提供しています。

ISO認証を取得しているということは、その企業がISOに定められた国際規格をクリアしている事の証明になるのです。

翻訳サービスにおいても「ISO17100」という規格が存在しています。「ISO17100」に定められた翻訳品質を保証するための要項では、「バイリンガルチェック」の工程が必須とされています。この「バイリンガルチェック」とは、これまで「翻訳校正」という言葉で説明してきた作業と同じものを指します。

つまり、国際規格を満たした翻訳サービスを提供するという観点からも、翻訳校正は必要不可欠と言えます。

校正と校閲の違い

少し脱線しますが、「校正」とよく似た「校閲」という言葉を耳にしたことはありませんか?

「校正」と「校閲」は、どちらもドキュメント内容を精査する作業を意味しますが、精査する観点が異なります。

校正:文字や文章の誤りを正すこと。文章の誤字・脱字、スペルミスを修正する作業

校閲:文書内の情報が正確かどうか確認し、情報の誤りを正す作業

この定義を見ると、翻訳校正はその表現のとおり「校正」にあたりますね。

3. 翻訳校正の種類

レビュー

原文と訳文の意味が一致しているか、用法が訳文言語において正しいか、自然に読める文章かなどをチェックし必要に応じて修正を行います。このように原文と訳文を突き合わせて行う翻訳校正作業は、「レビュー」や「クロスチェック」とも呼ばれています。

この説明だけでは、具体的にどういったチェックをして何を修正するのかイメージしにくいですよね。例えば日英翻訳の場合、校正者は以下のような観点から訳文をチェックし修正を行います。

・誤訳がないか

・英語として自然か(例:語順が自然か、冗長ではないか、読みやすいか等)

・スペルミスがないか

・文法ミスがないか

・表現や句読点などの形式が統一されているか

・キャピタリゼーション(固有名詞、タイトルなど)が適切か

・用語に統一性があるか

・スタイルに統一性があるか

この「レビュー」は、翻訳校正の中でも最も基本的な手法であり、標準的な翻訳プロセスは「翻訳+レビュー」から構成されます。「レビュー」は原文もしくは訳文の言語のネイティブによって行われます。

ネイティブチェック

「ネイティブチェック」とはその名前の通り、「ネイティブ」が行う翻訳校正です。翻訳された文章をその言語(日英翻訳なら英語)を母語とする作業者がチェックし、修正を行う作業になります。

チェック観点は前述の「レビュー」とほぼ同じですが、原文は参照せず、翻訳された文章のみでチェックを行うのが「レビュー」と異なる点です。そのため、「原文と同じ意味になっているか、誤訳がないか」というチェックポイントは含まれません。

ネイティブチェックは、自然で読みやすい表現や、厳密な正確さが求められる文書に有効的です。

例えばビジネス文書や学術論文などでは、前述の「レビュー」にプラスして、この「ネイティブチェック」の工程を入れるとより安心ですね。

翻訳校正のサンプル紹介

それではここで、翻訳校正を入れない場合と翻訳校正を入れた場合で、訳文にどのような違いがあるのか見てみましょう。

翻訳校正なし

以下は翻訳校正の工程が入っていない場合の日英翻訳の例です。

日本語:次の装置に本ライセンスを設定すると,SFP+/SFP共用ポートを10Gbit/s(SFP+)で使用できます。

英訳:By registering this license to a device listed below, the SFP+/SFP shared port can be used at 10Gbit/s (SFP+).

この文章には続きがあり、この後に「本ライセンスを設定する装置のリスト」が配置されています。リストには複数の装置が記載されているため、「装置」の訳語は複数形とすべきですが、翻訳者は誤って単数形で「a device」と英訳してしまいました。このままでは正しくありません。

翻訳校正あり

以下は翻訳校正の工程が入っていない場合の日英翻訳の例です。

翻訳校正後の英語:By registering this license to the devices listed below, the SFP+/SFP shared port can be used at 10Gbit/s (SFP+).

校正者が「a device」を「the devices」(複数形)に修正しました。翻訳校正を入れたことで、正しい英訳になっています。

4. LLM(生成AI)で翻訳校正はできるのか?

昨今、LLM(生成AI)が大きな話題となっていますね。自分の書いた文章をLLMにチェックしてもらったり、メール文面をLLMに考えてもらったりする方もいるのではないでしょうか。

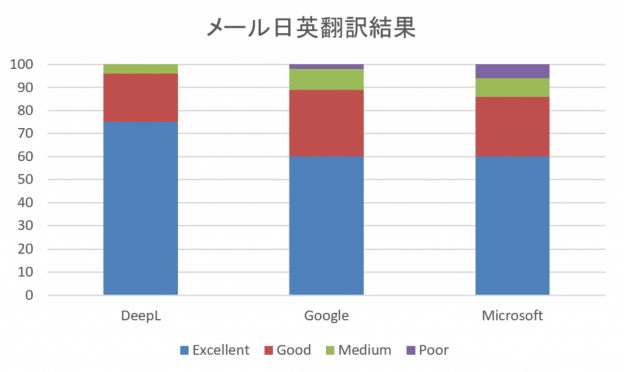

「多くのことができるLLMならば、翻訳校正も可能かもしれない。」弊社でもそう考え、LLMの活用に向け、ツールの制作および検討・検証をおこなっています。しかし、現時点ではまだLLMに翻訳校正の全てを任せることは難しい状況です。以下はLLMでは対応できなかった例です。

原文:新たに搭載された「マスキング機能」は、個人情報(機微情報)などの一部の情報を隠した状態でデータ化することができ、情報漏洩のリスクを低減し、セキュリティの向上を実現。

英訳:The newly provided masking function allows part of the information, for example confidential information such as personal information, to be hidden during document digitization, reducing the risk of information leakage and enhancing security.

上記の翻訳に対する、LLMによる翻訳校正結果は以下です。

LLMによる修正訳:The newly provided masking function allows part of the information, for example confidential information such as personal information, to be hidden during digitization, reducing the risk of information leakage and enhancing security.

LLMが修正した理由:原文の「データ化」の部分が「document digitization」と訳されていますが、原文の「データ化」は「digitization」だけで十分であり「document」は不要です。

「document digitization」の「document」は原文にはないため、AIはこの部分を不要と判断し、削除してしまいました。

しかし、実際にはより分かりやすくするために翻訳者が意図的に入れたもので、文脈的にも適切な表現でした。LLMはこのような翻訳時の工夫や意訳をエラーと認識してしまう傾向があります。

LLMの結果を鵜呑みにすると、むしろ品質を落とす結果となってしまう恐れがあるので、よく精査する必要があるということですね。

一方、文法エラーにおいては、LLMは高い精度で検出できることも弊社での検証で分かってきています。用途を明確化した上で、翻訳校正のサポートツールとして活用できる可能性は十分に見込まれています。

5. 翻訳校正を依頼するときのポイント

専門知識を持った翻訳者・校正者を選ぶ

翻訳プロジェクトにおいて、適切な翻訳者・校正者を選定することは重要です。翻訳経験があれば、どんなコンテンツでも問題なく翻訳できるというわけではありません。

例えば医療関係の文書を全く専門知識のない人が翻訳することは難しいといえるでしょう。そもそも原文の理解から躓いてしまいます。(日本人だからといって日本語で書かれた専門書を理解できるとは限らないのと同じことです。)

当然、翻訳者だけではなく、翻訳校正者もその分野の知識が無ければ正確な校正は難しいでしょう。

機械関係の翻訳が得意な人、広告の翻訳が得意な人など、ほとんどの翻訳者/校正者は専門分野を持っています。ヒューマンサイエンスでは作業者の経験年数や経験分野などをデータベース化したうえで、適切な作業者を選定しています。

適切な納期設定で余裕を持った進行を確保

翻訳の品質を守る為に、適切な納期設定も重要です。 無理なスケジュールで翻訳を行うと、普段なら気付けるようなミスも見逃してしまうなど、思わぬミスを招くことがあります。

翻訳ボリュームや難易度によって、翻訳に必要な期間は変わってきます。各プロジェクトの内容をよく理解し、適切な納期設定を行うことが大切です。

6. ヒューマンサイエンスの翻訳校正(レビュー)への取り組み

ヒューマンサイエンスの強み

ヒューマンサイエンスでは「翻訳校正」を「レビュー」と呼ぶことが多く、本ブログでも原文と訳文を比較しての校正のことを「レビュー」と表現していました。 ここからは弊社での取り組みをご紹介しますので、「翻訳校正(レビュー)」と記載しますが、どちらも同じ作業を指しています。

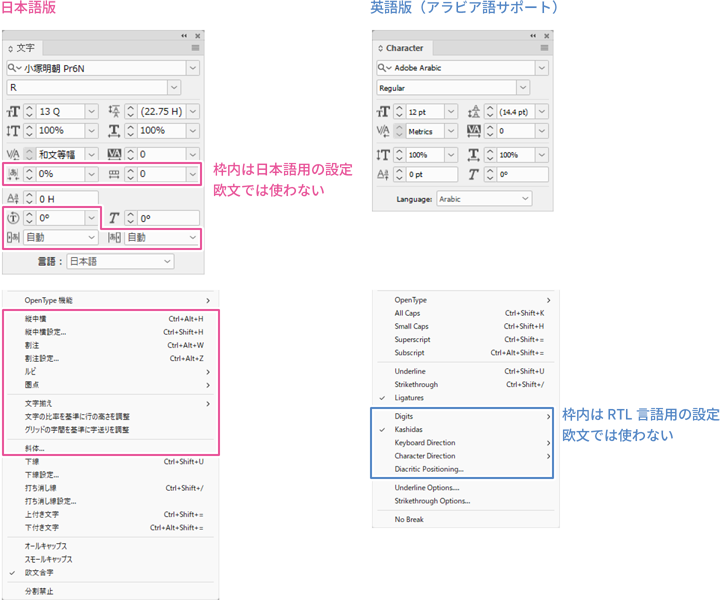

ヒューマンサイエンスでは、翻訳フローにおいて様々なツールを活用しています。 まず、「Trados」という翻訳支援ツールです。このツールに翻訳対象の原稿を取り込むことにより、ツール上では原文と訳文を対訳で表示させながら翻訳作業を進めることが可能となります。更に、過去の翻訳を自動で流用・参照できる「翻訳メモリ」や、指定用語を確認できる「用語ベース」の機能といった、翻訳者がより正確かつ効率的に翻訳できるような機能が揃っているのです。

もちろん、翻訳校正(レビュー)の際もTradosを使用しています。校正者(レビューア)は参照すべき既存訳や指定用語から大きく異なった訳文になっていないかという点でも校正が可能となります。

次に、QAチェックツールです。

校正者も拾えなかった小さなエラーや、見落としを機械的に検出するために複数のツールを組み合わせて使用しています。

QAチェックツールについては以前のブログで詳しく説明していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

>>ツールを活用した多言語翻訳の品質管理~チェックすべき観点とは?~

最後に、LLMを活用したツールです。

「LLM(生成AI)で翻訳校正はできるのか?」の項目でご説明したとおり、まだLLMが翻訳校正(レビュー)を完全に担うのは難しいのが現状です。一方で、文法エラーといった観点を絞れば、翻訳校正(レビュー)を効率的に行うサポートツールとして活用することができます。

ヒューマンサイエンスではLLMを搭載した独自ツールを開発しており、この最新技術を活かす工夫を進めています。

教育

ヒューマンサイエンスでは翻訳者や校正者(レビューア)に対する教育も行っています。 翻訳者向けの教育としては、校正者(レビューア)が修正した箇所やエラー傾向・改善点等をフィードバックするシステムを導入しています。これにより、翻訳者のさらなる技術向上を実現しています。

校正者(レビューア)向けには、細かいニュアンスや技術的な面に焦点をあてたトレーニングを行っています。校正(レビュー)時に判断に迷うような具体例を挙げた解説も行います。例えば、技術文書の様な明確な文章が求められる場面では、曖昧な単語(複数の意味を持つ単語)を避けた表現に書き換える、というような点です。曖昧な単語を使用すると、意味は合っていても読み手の誤解を招く可能性があります。このように、校正者に求められるスキルに焦点をあてたトレーニングを行っています。

この他にも様々なトレーニングを実施することで、翻訳品質の向上に努めています。

7. HSの翻訳校正(レビュー)事例を紹介

ヒューマンサイエンスで実際に行った翻訳校正(レビュー)の例をご紹介いたします。以下はすべて日本語から英語に翻訳した時の実例です。

クライアントA様の事例紹介

翻訳校正(レビュー)無しver

日本語:書き込みたいデータ数に書き換えてください。

英語:Rewrite to the number of data desired to be written.

翻訳校正(レビュー)有りver

Rewrite to the number of data to be written.

翻訳校正(レビュー)前の英訳でも間違いではありません。しかし、無くても意味が伝わるような過剰な説明を避けシンプルな構成の文章に修正し、より読みやすくしています。

クライアントB様の事例紹介

翻訳校正(レビュー)無しver

日本語:リスタートルータの実行状態

英語:Execution status of restart router

翻訳校正(レビュー)有りver

英語:Execution status of the restart router

「restart router」の前には冠詞が必要ですが、翻訳校正前の英訳では抜けています。翻訳校正(レビュー)により冠詞「the」が追加され、言語的な正確さが担保されました。

クライアントC様の事例紹介の紹介

翻訳校正(レビュー)無しver

英語:Operation easy to everyone, supporting smooth introduction

翻訳校正(レビュー)有りver

英語:Accessible operation for smooth introduction

翻訳校正前の英語はクライアントから支給された英語の文章です。翻訳校正の中でも「ネイティブチェック」のご依頼を頂いたケースの例です。

上記はプレスリリースの見出しとして使用される文章です。クライアントからは英語としての読みやすさ、自然さの他に、できるだけ文字数を抑えた英語に修正して欲しいとリクエストを受けていました。

ネイティブチェックにより、元の文章の要点は保ちつつ、簡潔で読みやすい英語に修正されています。

8. まとめ

今回のブログでは、高品質な翻訳のための翻訳校正の重要性をご説明してきました。

ヒューマンサイエンスでは工業・製造業のドキュメント翻訳を行っており、すべてのプロジェクトにおいて1文1文フルレビューを実施し、品質の確保を徹底しております。弊社の翻訳実績や翻訳サービスの詳細は以下のページで紹介しておりますので、ぜひご参照ください。

5つのポイントとは?