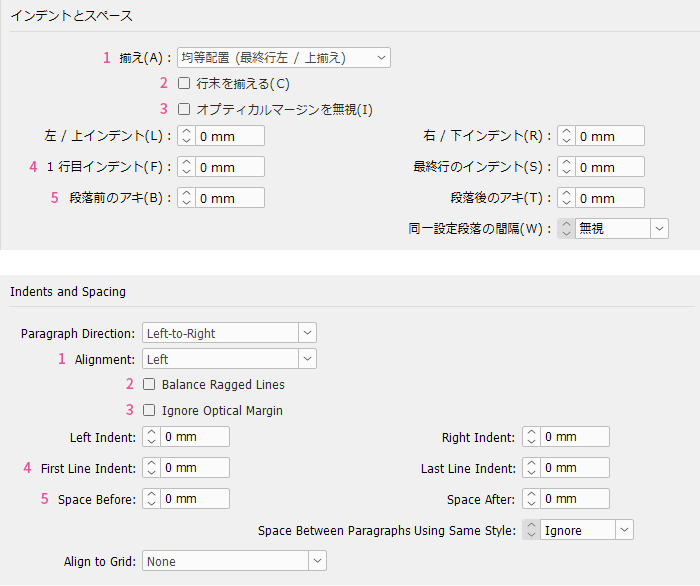

この組版どう思いますか?

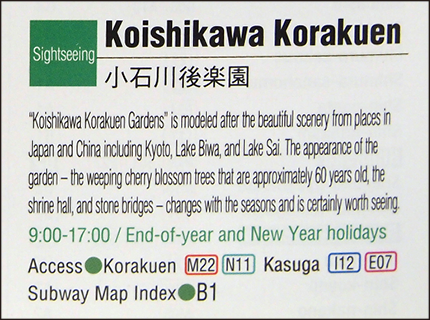

限られたスペースに文字を詰め込もうとするとこういうことになりがちです。この案内板の組版には改善の余地が大いにあります。どこをどのように修正したらよいでしょうか。

>>関連資料:ポストエディット品質チェックシート ダウンロード

良くない点

改善案

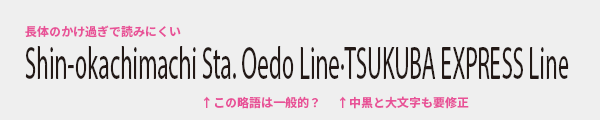

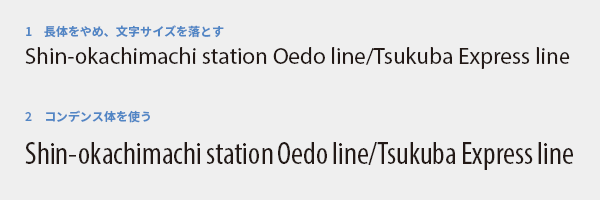

長体は極力避ける

文字の幅を狭く変形させることを「長体」といいます。フォントデザインは職人技の粋を集めたものですので変形させたら台無しです。線の太さのバランスが崩れれば崩れるほど視認性が下がりますし、いかにも手抜きのやっつけ仕事っぽくもなります。限られたスペースに文章を詰め込むには長体が手っ取り早いなどと考えるのはもってのほか。文字の変形は極力避けましょう。

まず長体をやめてみましょう。そのままでは当然はみ出しますからスペースに収まるぐらい文字サイズを縮小する必要がありますが、それでもかなり見やすくなったと思いませんか(1)。次善の策としてコンデンス体を使う選択肢があります(2)。初めから文字の幅が狭くデザインされていて視認性をそれほど損ないません。

写真:http://t-director.exblog.jp/24601588/

根本的な解決策は標識の寸法を大きくすることです。視認性を優先して文字ではなく標識の方を変形させるべきでしょう。上の写真はドイツの例ですが、決まった寸法の板に長体で詰め込んだりはしていません。文字量に応じて標識の寸法を変えています。

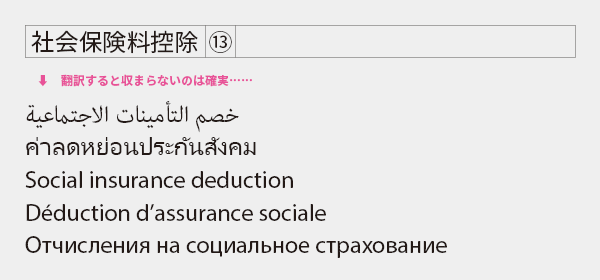

翻訳にボリューム増は付き物

日英翻訳や英語→多言語翻訳では文字量が増えることが多いです。翻訳版でも読みやすい組版ができるようにソース言語版の時点でスペースに余裕を持たせましょう。図のキャプションや表組などで、狭いスペースに熟語が隙間なくすっぽりと収まっていたら要注意。翻訳したらまず収まりません。

うーん……(絶句)。読みやすさなど一顧だにせずとにかく翻訳を枠に収めることしか頭になかったようです。ここまで極端だと組版の工夫で改善できることはあまりありません。本当に翻訳が必要な情報に絞り込んで文章を短縮するほかないでしょう。

>>関連資料:ポストエディット品質チェックシート ダウンロード

主な参考資料

小林章「公共サインについて感じること(1)縦線は横線より太くつくる、が欧文デザインの基本」タイプディレクターの眼(https://t-director.exblog.jp/24599522/)

小林章「公共サインについて感じること(2)情報をそのまま届けること」タイプディレクターの眼(https://t-director.exblog.jp/24601588/)

麥倉聖子「ヨーロッパの美しい本と組版 ドイツ在住のタイポグラファーに聞く組版事情」TypeTalks 第35回(セミナー)、2016

>>関連DL資料:機械翻訳訳文エラーとポストエディット9つの事例&ポストエディットチェックシート

5つのポイントとは?