- 目次

1. はじめに「AIで変わる医療」への期待と、進まぬ現実

これまで弊社のブログで何度か述べてきた通り、「医療×AI」は、今や多くのメディアなどで語られるホットなキーワードです。医療分野におけるAI活用は、政府主導の戦略会議においても度々重点戦略として挙げられています。厚生労働省の「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」では、6つの重点領域を定め、AI開発の加速に力を入れています。これらは医師や医療従事者の負担の軽減や、医師の診断や治療をサポートする存在として多くの期待が寄せられていますが、実際の医療現場では「医療AI」の導入はそれほど進んでいないのが現状で、やはり期待と現実の間にはさまざまなギャップが存在しています。今回のブログではデータを紐解ながらご説明したいと思います。

2. データでみる医療AI導入率・施設による格差

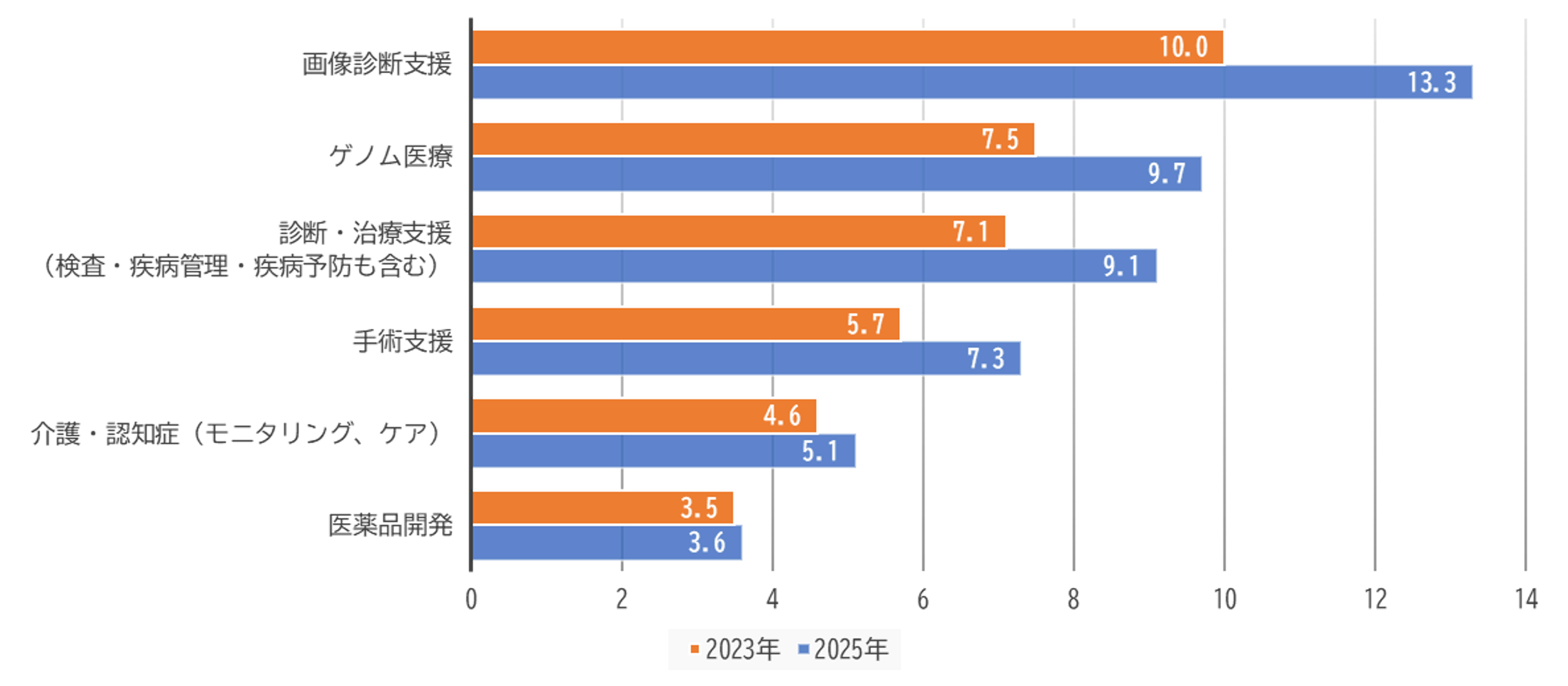

以下のグラフは、医療AIの導入状況を技術分野別に示したものです。(2025年5月 日経リサーチ調べ)

出典元:日経リサーチ「日経リサーチ 医療情報システム導入調査〈前編〉 AI、着実に医療現場に普及、「費用対効果がわからない」も引き続き多い」

導入率は2023年と比べて、2025年は総じてやや上昇傾向がみられ、画像診断支援で13.3%、ゲノム医療で約9.7%、診断・治療支援で9.1%、手術支援で7.3%となっています。ここではデータを掲示しませんが、「まだ導入していない」が72%にものぼります。

また導入率の違いは、病院の規模によっても顕著です。画像診断支援、ゲノム医療は大学病院・国公立病院では導入が進んでいる一方、地域の診療所では94.3%が未導入(2023年7月 日経リサーチ調べ)という調査結果もあります。

このように、先進的な一部の医療機関では医療AI機器の導入が進み始めているものの、全国的にはまだ一部にとどまっているのが現状です。

▼参考リンク

日経リサーチ 医療情報システム導入調査〈前編〉 AI、着実に医療現場に普及、「費用対効果がわからない」も引き続き多い

日経リサーチ 医療情報システム導入状況調査〈後編〉 期待高まるAI、それでも8割の医療機関は未導入。理由は「費用対効果わからない」

3. 理想だけでは進まない医療AIの導入と現実

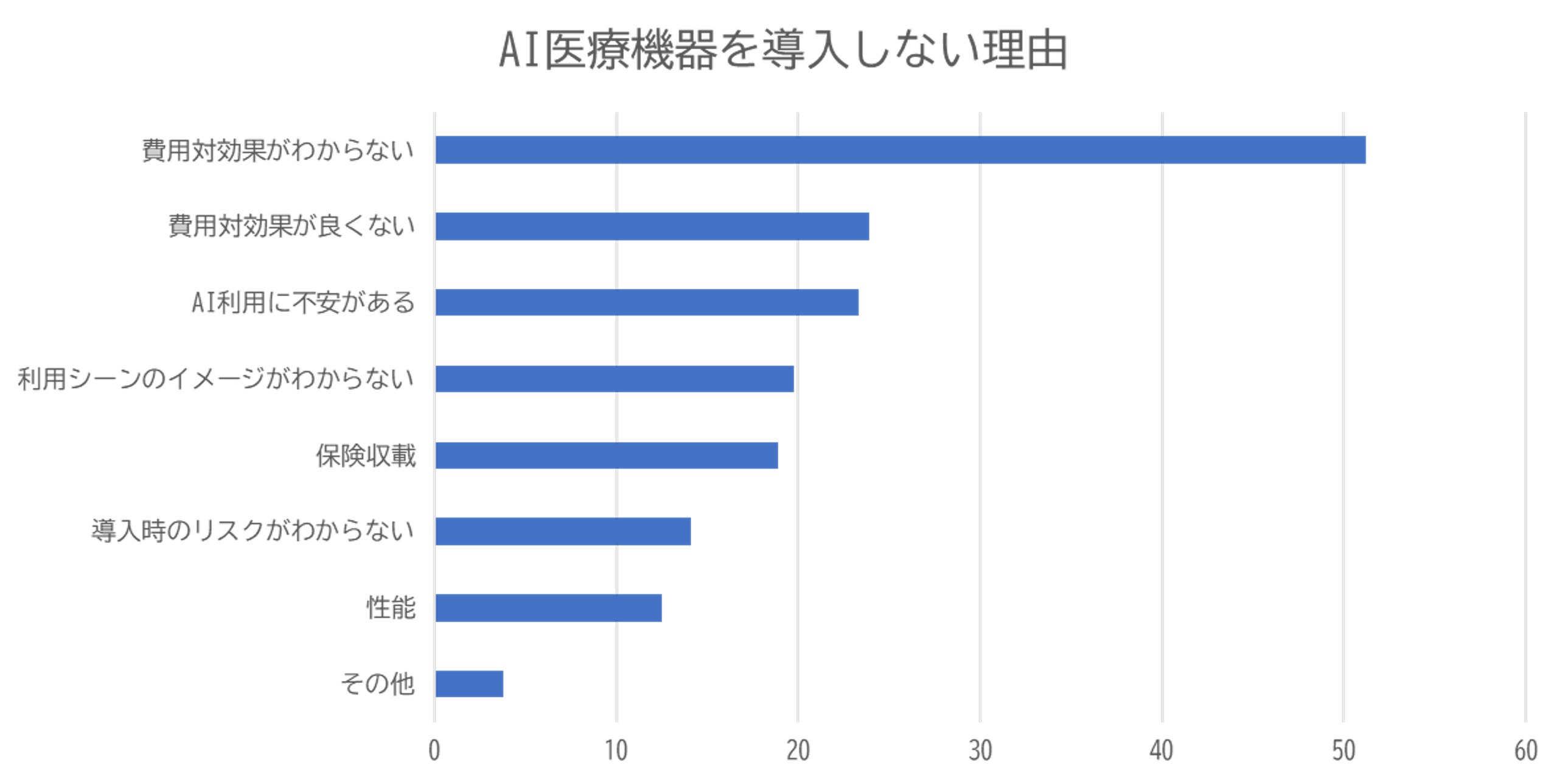

では、なぜ医療AIの導入が進まないのでしょうか?そこには理想では割り切れない多くの現実的な課題が存在します。ここでも同じく以下は日経リサーチの調査結果から「AI医療機器を導入しない理由」(2025年5月)を示したものです。

出典元:日経リサーチ「医療情報システム導入調査〈前編〉 AI、着実に医療現場に普及、「費用対効果がわからない」も引き続き多い」

「AI医療機器を導入しない理由」の主な要因は、「費用対効果がわからない」(51%)、「費用対効果が良くない」(24%)となっており、医療AI機器は高価でコスト面での課題が大きく、医療AIがもたらす業務改善や診断精度向上が、投資に見合うのかなどの判断が難しいことを示唆しているとも言えるでしょう。

また次いで「AI利用に不安がある」(23%)は、医療AIに期待を寄せつつも、現実的にはAIを利活用する知識や情報、人材が十分でないばかりでなく、医療AIを導入しても、それらの運用には一定の知識習得やトレーニングが必要で、現場スタッフの負担増につながる懸念も考えられます。

さらに「保険収載」との回答は約19%にのぼり、2022年に診療報酬の改訂があったものの、保険適用、保険収載される医療AI機器は画像診断支援が中心で、一部の医療機器に限定されるため、医療機関の課題やニーズにあった医療AI機器がまだ少ないという点も、実際に医療AI機器を導入する際の障壁となっていることを示唆していると考えられます。

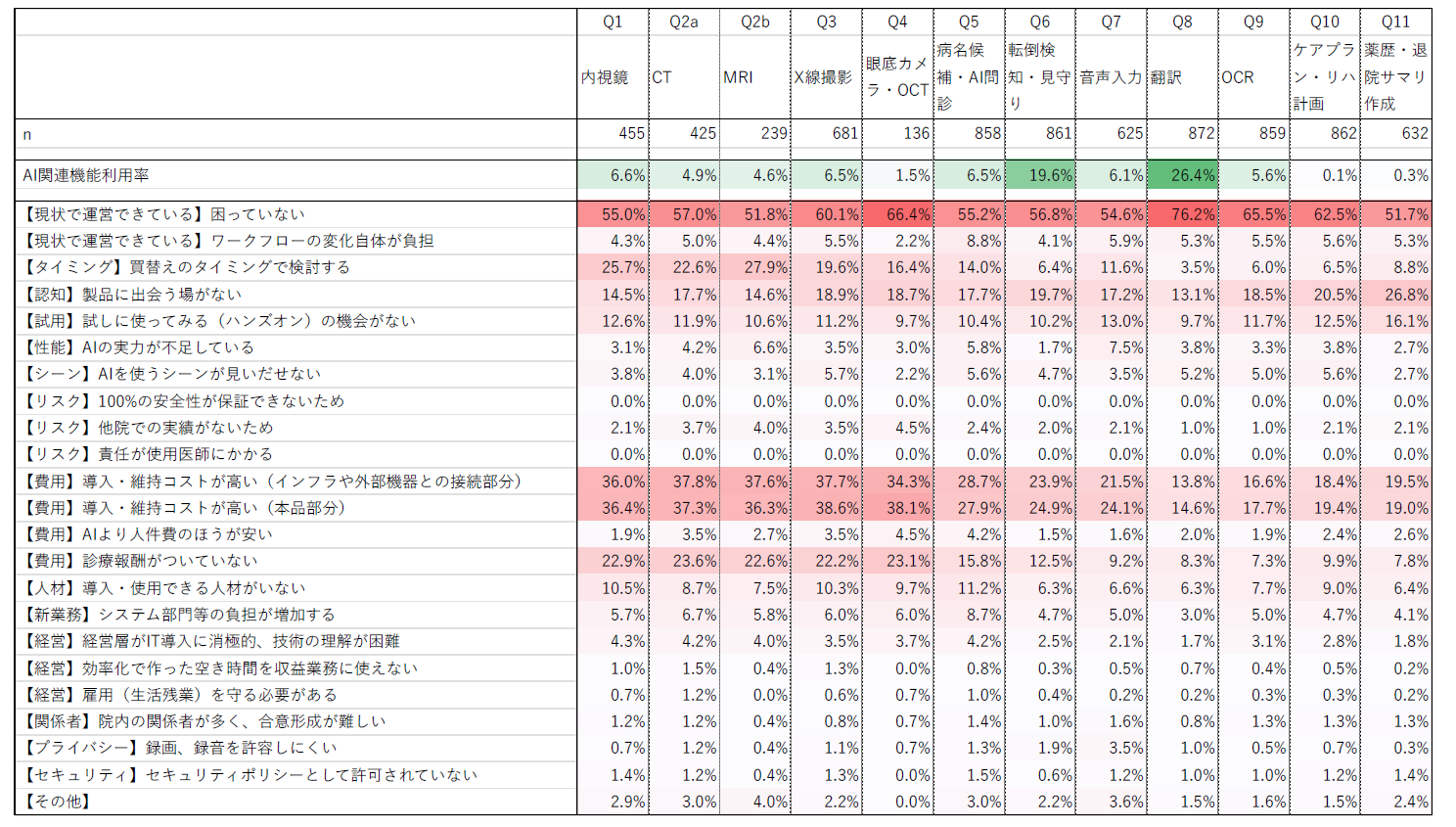

別の調査結果*1(医療現場における医療AIの導入状況の把握、及び導入に向けた課題の解決策の検討のための研究) によると、「医療AI製品別の”導入しない理由”」は、以下となっており、設問内容は上記とやや異なりますが、総合して勘案すると似たような傾向を示しています。

①「現状で運営できている(困っていない)」:51.7~76.2%

② 高額となりがちな画像診断系の医療AI機器に限定すると、

「導入維持コストが高い」:34.3%~38.1%

「診療報酬がついていない」:22.6~23.1%

③ 医療AI製品の使用や運用におけるリスク:0~4.5%

(100%の安全性が保証できない、他院での実績がない、責任が使用医師にかかる)

④ 「効率化で作った空き時間を収益業務に使えない」:0.2~1.5%

⑤ 「AIの実力が不足している」:1.7~6.6%

⑥ 「AIより人件費の方が安い」:1.5~4.5%

医療AI製品間で多少のバラつきはあるものの、上記3~6の医療AIに対するネガティブな回答が少ないことから、業務効率化や医師をサポートするものとして、医療AI製品そのものについては期待や評価はそれなりに高いことが伺えます。ただその一方で「運営できている(困っていない)」に多数の回答があることから、医療業界の共通課題である慢性的な人材不足、医療従事者の負担軽減への取り組み、また医療AI製品がその課題解決の手段として検討されるまで至っておらず、高額な投資に見合った効果が出せるのかなど、現状ではまだ医療AI製品導入に対して、積極的ではなく様子見の段階であることを示唆しているとも言えるでしょう。

*1:出典元 厚生労働科学研究成果データベース

「医療現場における医療AIの導入状況の把握、及び導入に向けた課題の解決策の検討のための研究」

文献番号:202403005A(表7)

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202403010A-sokatsu_0.pdf

▼関連ブログ

医療DXにおけるAI活用の現在

4. 医療AI普及促進の取り組みと動向

こうした医療業界の課題解決に向けた医療AIの現状を解決すべく、医療AIの導入・普及促進に対し、以下の様々な取り組みや規制改訂が行われています。

診療報酬改革:

2022年(令和4年度)診療報酬改定における「画像診断管理加算3」の改定で加算点数のアップと共に、診療報酬加算の適用を受ける施設基準に「画像人工知能安全精度管理」項目が新たに加わりました。このことはAI活用が制度的に後押しされるとともに、医療機関にとってAIは「研究・実証」フェーズから「診療現場の戦力」へと着実に移行していることを意味していますが、まだ一部医療AIに限定されるため、より広範な適用拡大が求められます。

▼参考リンク

画像診断管理加算の算定とは?セコム医療システム株式会社

AIホスピタル構想:

内閣府主導のこのプロジェクトでは、「質の高い医療AIサービスを、多くの医師・医療機関に普及させ、国民への高精度な医療サービス提供と医療従事者の負担軽減を目指すこと」を目的に発足しています。医療機関における言語的データや、研究・検査機関の医療情報データなど、技術開発のために必要なビックデータを安全に提供・活用できる共通基盤となる「医療AIプラットフォーム」を民間企業、日本医師会合同で開発・構築、試行運用しており、データとサービスの利用が円滑に行われるよう、さまざまな取り組みを行っています。

▼参考リンク

AIホスピタルとは

AIホスピタルとは? AIホスピタル実現のメリットや課題を紹介 / マイナビDOCTOR

承認審査の迅速化・基準整備:

日本ではAI技術を用いた医療機器(SaMD)の承認数はまだ41件と少なく(2024年9月時点)、審査に1年以上かかる場合もあり、審査制度改革が急務となっています。厚生労働省策定の「医療機器規制と審査の最適化のための協働計画2024」では、より有効、安全で優れた医療機器をより早く国内外に提供すべく、審査の最適化を目指した課題に取り組んでいます。

▼参考リンク

医療機器規制と審査の最適化のための協働計画2024」及び「体外診断用医薬品規制と審査の最適化のための協働計画2024

薄い経済メリット、海外に遅れ…「AI医療機器」普及へ正念場 / ニューススイッチ

▼関連ブログ

医療AIの現状と今後の展望

5. まとめ

これまで述べてきた通り、医療AIの導入・導入率向上や普及に向けてさまざまな施策が行われているものの、やはり、まだまだ課題が多く、特に医療機関の規模による格差は非常に大きな課題です。

やはり今後ますます深刻になる人手不足や医療従事者の負担軽減、医療格差を是正するための方法の一つとして、DX並びに医療AIの活用と普及は避けて通れません。数年前と比べ医療AI製品が浸透し始め、医療機関の多くを占めるクリニックや中小医療機関でもDXが進み始めているものの、DXの中でも高額となりがちな画像診断系の医療AI機器の導入となると、まだハードルが高く、導入に向けては慎重にならざるを得ない、ということが現状と言えそうです。

6. ヒューマンサイエンスの医療系アノテーションサービス

医療系画像の豊富なアノテーション経験

弊社では手術画像やMRI画像など、スキルトランスファーが必要とされる難易度や専門性の高い医療系画像アノテーションに多くの経験がございます。医療系画像アノテーションプロジェクトの経験豊富なプロジェクトマネージャーに加え、作業経験者も多く、難易度や専門性が高く、スキルトランスファーが必要な案件であっても高品質のアノテーションを実現いたします。

医師監修や医師によるアノテーションへの対応

一般の作業者だけで全ての作業を行うのは、やはり心配な場合もあるでしょう。そうした場合に一部チェック作業などで医師の監修をつけるなどのご要望もいただきます。こうしたご要望に応えるべく医師の監修体制もさらに強化しており、より難易度の高いアノテーションにも対応可能です。また、一般の作業者ではなく医師によるアノテーションをご要望の場合でも、リソース確保から品質・進捗管理までプロジェクトマネージャーが伴走して万全のマネジメントサービスをご提供いたします。

クラウドソーシングを利用しないリソース管理

ヒューマンサイエンスではクラウドソーシングは利用せず、当社が直接契約した作業担当者でプロジェクトを進行します。各メンバーの実務経験や、これまでの参加プロジェクトでの評価をしっかりと把握した上で、最大限のパフォーマンスを発揮できるチームを編成しています。

生成系AI LLMデータセット作成・構造化にも対応

データ整理ためのラベリングや識別系AIの教師データ作成のみでなく、生成系AI・LLM RAG構築のためのドキュメントデータの構造化にも対応します。創業当初から主な事業・サービスとしてマニュアル制作を行い、様々なドキュメントの構造を熟知している当社ならではのノウハウを活かした最適なソリューションを提供いたします。

自社内にセキュリティルームを完備

ヒューマンサイエンスでは、新宿オフィス内にISMSの基準をクリアしたセキュリティルームを完備しています。そのため、守秘性の高いデータを扱うプロジェクトであってもセキュリティを担保することが可能です。当社ではどのプロジェクトでも機密性の確保は非常に重要と捉えています。リモートのプロジェクトであっても、ハード面の対策のみならず、作業担当者にはセキュリティ教育を継続して実施するなど、当社の情報セキュリティ管理体制はお客様より高いご評価をいただいております。

内製支援

弊社ではお客様の作業や状況にマッチしたアノテーション経験人材やプロジェクトマネージャーの人材派遣にも対応しています。お客様常駐下でチームを編成することも可能です。またお客様の作業者やプロジェクトマネージャーの人材育成支援や、お客様の状況に応じたツールの選定、自動化や作業方法など、品質・生産性を向上させる最適なプロセスの構築など、アノテーションやデータラベリングに関するお客様のお困りごとを支援いたします。

テキストアノテーション

テキストアノテーション 音声アノテーション

音声アノテーション 画像・動画アノテーション

画像・動画アノテーション 生成AI、LLM、RAGデータ構造化

生成AI、LLM、RAGデータ構造化

AIモデル開発

AIモデル開発 内製化支援

内製化支援 医療業界向け

医療業界向け 自動車業界向け

自動車業界向け IT業界向け

IT業界向け 製造業向け

製造業向け