2020年5月27日(水)にMemsource様と共催で「医療翻訳のリードタイムを短縮させる! 機械翻訳/Memsource活用セミナー」を開催しました。

医療・医薬翻訳に携わる製薬会社様、CRO様を対象とし、納期短縮を実現させるための手段としての機械翻訳、翻訳支援ツールの活用についてご紹介しました。

なかでも好評をいただいた機械翻訳におけるコスト削減率とポストエディットについてご紹介します。

1. 機械翻訳におけるコスト削減率

機械翻訳導入理由として筆頭に挙がるのは、「納期短縮」「コスト削減」の2点です。

機械翻訳で翻訳をしたまま、何も修正を加えなければ「納期短縮」「コスト削減」は実現可能ですが、

機械翻訳で翻訳した文書をチェック・修正なしで市場にリリースする、もしくは当局に提出することはできません。

かといって、機械翻訳語の修正=ポストエディットに時間をかけすぎると、「納期短縮」「コスト削減」目的は達成できず、本末転倒となってしまいます。

機械翻訳導入がスムーズに進まない理由のひとつには、機械翻訳にかけたあとの修正=ポストエディットに関わるワーフフロー確立の難しさがあります。

しかし、品質基準と機械翻訳全体ワークフローを定めることで、翻訳アイテムによっては作業負荷を半分程まで下げることができます。

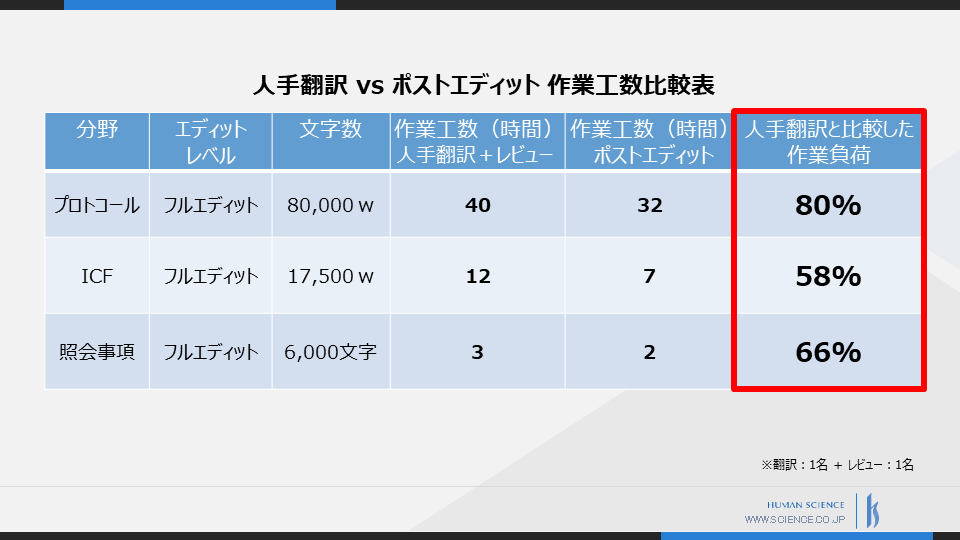

以下は、プロトコール、ICF、照会事項を機械翻訳後にポストエディットした際の時間数と、人による翻訳との比較表です。

品質基準と機械翻訳全体ワークフローを定めることで、20%以上、ICFにおいては50%近く負荷を軽減できたことがわかります。

時間の比較のほか、コスト、金額面ではどうでしょうか。

以下は人による翻訳で1億円のコストが発生していたプロジェクトにおけるコスト削減のグラフです。

4000万円のコスト削減に成功した事例です。プロジェクトが大規模なため、初期投資も1000万とまとまった費用が発生しましたが、その分を差し引いても十分なコスト削減効果があったことがわかります。

では、具体的にはどのようにポストエディットを進めていけばよいでしょうか。

2. 品質基準とポストエディットレベル

本記事では、ポストエディットを「原文とMTの出力を照らし合わせて、求められる訳文の品質を満たしているかどうかチェックし、修正すること」とします。

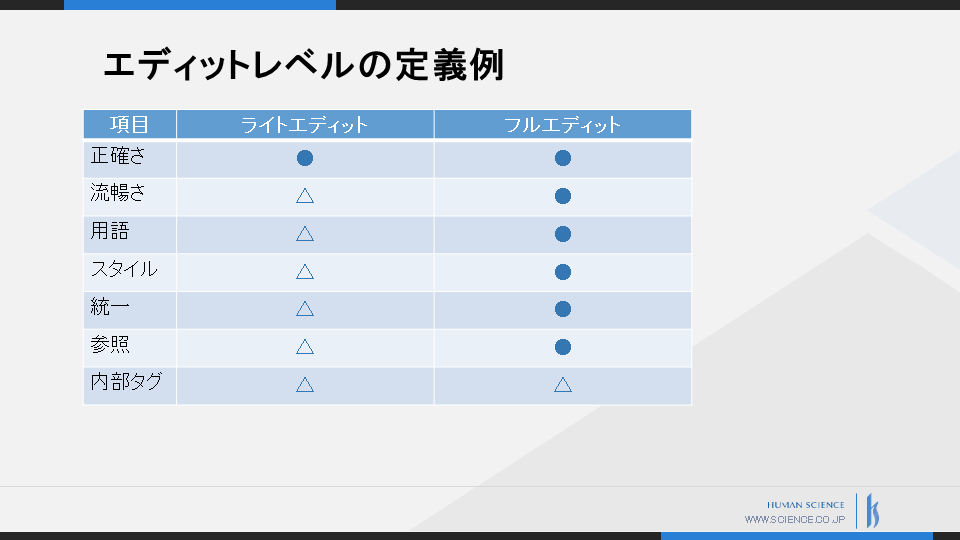

ヒューマンサイエンスでは、ポストエディットを、正確さ、流暢さなど7つの品質基準項目を設けています。

どの程度エディットするか、「ライトエディット」と「フルエディット」に分け、対象文書に応じてエディットを実施する項目を定義づけしています。

プロジェクト開始前に、お客様とどの品質レベルを目指すかを合意の上、作業を開始しています。

3. 医療・医薬翻訳におけるポストエディット例文

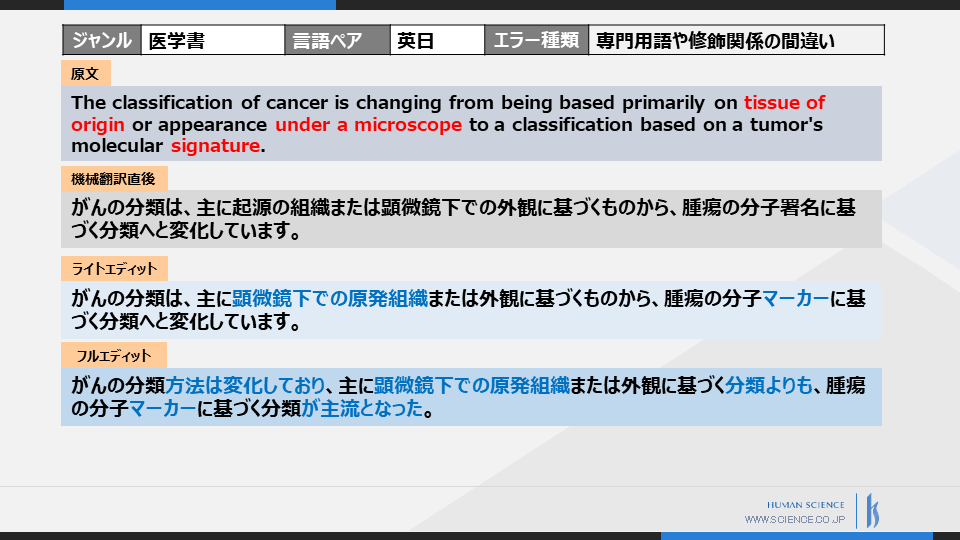

以下は医療・医薬翻訳分野の翻訳文書をポストエディットの例です。

ライトエディットは「正確さ」観点での修正です。

誤訳を2点修正しています。

まず、「on tissue of…a microscope」の修飾関係が違っているので、「顕微鏡下での原発組織または・・・」と修正し、

2点目は専門用語の訳し違い。signatureが「署名」と誤訳なので、「マーカー」と直しています。

ライトエディットは「正確さ」までの担保なので、修正はここまでです。

フルエディットでは流暢さという項目も加わり、より自然な文章に調整いています。

「cancer is changing」が機械翻訳だと「変化しています」ですが、「変化しており・・・主流となった」として、品質を上げています。

その他の例文については、下記よりダウンロード可能です。よろしければご覧ください。

機械翻訳訳文エラーとポストエディット5つの事例~医療・医薬翻訳編

4. 機械翻訳に向いている文書

機械翻訳は効率化や費用削減には大きな効果を発揮することを見てきました。

しかし、どんな文書でも機械翻訳で効率化ができるかというと、実はそうでもありません。

MTエンジンによって、得意分野などありますが、以下に「一般的に」機械翻訳に向いているものを挙げました。

.png)

社内資料的な色合いが濃いものは比較的MTに向いているといえます。PMDAやFDA、EMAなどに提出書類は正確性が求められますのでMTの得意分野とはまだ言えません。平易な文章で書いてあるICFなどは例外的にMT向きと言えます。

機械翻訳とひとくくりにするのではなく、文書の種類や用途によって検討していく必要があります。

セミナーでお話しした内容をかいつまんでご紹介いたしました。

なお、2020年9月にも再度memsource様と共催で、同じ内容のWebセミナーを実施する予定です。

セミナー案内メールご希望の方は下記ボタンから登録ください。