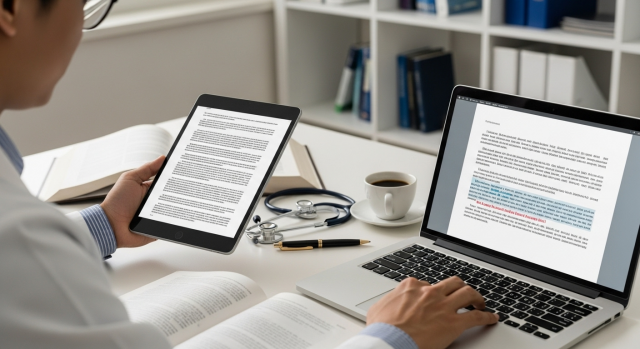

医療翻訳の現場では、生成AIの導入が急速に進んでいます。第一回では、医療翻訳分野における生成AIの現状と課題を整理し、第二回ではChatGPTを活用した翻訳校正ツールの事例や精度検証の結果を紹介しました。これらを踏まえ、第三回となる本記事では「人間翻訳者とAIの協業モデル」に焦点を当て、現場での実証をもとに、AIと人間がどのように役割分担し、医療翻訳の品質と効率を両立させていくべきか、今後の展望も含めて詳しく解説します。

関連ブログ

>第一回:医療翻訳への生成AI導入は進んでいる?現状と課題を徹底解説

>第二回:ChatGPT翻訳校正ツールの事例を解説!翻訳校正ツールの特徴と精度検証結果

- 目次

1. 医療翻訳の生成AI活用には「完全自動化」ではなく「協業」が鍵

前回までの検証から、現状の生成AI活用は人間の翻訳者を完全に置き換えるものではなく、あくまでサポートツールとして活用するのが現実的であることが分かりました。医療翻訳のように品質優先の分野では、「AI任せで翻訳スピードを飛躍的に上げる」という理想を追うのは時期尚早であり、むしろ人間とAIがそれぞれの得意分野を担う協業モデルを構築することが重要です。

ヒューマンサイエンスの実証では、試みにChatGPTに全文翻訳を任せ、人間がそれをチェック・修正するフローも検討しました。しかし、その結果判明したのは、生成AIによる翻訳文には依然多くの誤りや不自然な箇所が残り、それらを最終的に取り除くには通常の翻訳プロセス以上の手間と時間がかかりかねないということでした。実際、AIが作成したドラフト訳を人間がレビューする際、AI自身もうまく検出できなかったミスも複数見つかり、安易に「翻訳をAIに丸投げ」するリスクが浮き彫りになりました。

要するに、医療翻訳の高い品質基準を満たすには人間の専門知識と細心の注意が不可欠であり、AIはそのプロセスを補佐する役割にとどまるというのが現状の結論です。では、具体的にどのような協業モデルが考えられるでしょうか。

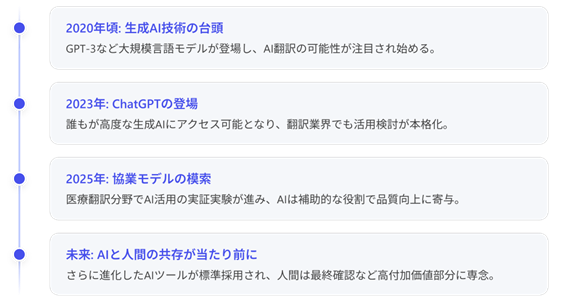

上のタイムラインに示したように、生成AIと人間翻訳者の協業は今まさに発展途上です。将来的には、AIの性能向上と専門領域への最適化が進み、人間の関与が徐々に減っていく可能性があります。

例えば、定型的な文章や繰り返し部分はAIが即座に翻訳し、翻訳者は難解な表現や微妙なニュアンスの調整に集中するといった役割分担が一般化するかもしれません。

しかし、我々の見解では、どれだけAIが進歩しても「人間の介在がゼロになることはない」と考えています。翻訳という行為には、文脈判断や読者への配慮、専門知識に裏打ちされた創意工夫が必要であり、最終的な品質担保には人間の目が不可欠です。重要なのは、進化する技術を「誰が」「どのように」使いこなすかという点であり、人間とAIがお互いの強みを活かす協業モデルこそが目指すべき方向です。

2. 生成AI活用:導入ポイントと運用設計

それでは、実務で生成AIを活用していく上で、どのようなポイントに気を付ければ良いでしょうか。医療翻訳でAIと協業するためのベストプラクティスを整理してみます。

2-1. 適材適所でAIを使う

生成AIは得意なタスクと苦手なタスクがあります。例えば、定型表現の翻訳や用語の一貫性チェック、単純ミスの検出にはAIが力を発揮します。一方、高度な専門知識を要する訳出や文章全体の流れを考慮した調整は依然として人間の役割です。AIに任せる部分と人間が行う部分を切り分け、効率的に協働させることが重要です。

2-2. セキュリティとコンプライアンスを確保する

医療情報を扱う以上、社内環境にAIを導入する際はセキュリティ対策が必須です。今回紹介したようなOpenAIのAPI連携でデータの悪用を防ぐ仕組みを用意したり、社内サーバー上で動作するAIツールを利用することで、機密情報を守りながらAIを活用できます。利用規約や法規制に沿った運用ルールの整備も欠かせません。

2-3. AIの提案を鵜呑みにしない

生成AIの出力は常にレビューするという姿勢が大切です。AIが提示した翻訳や修正提案は一度立ち止まって確認し、妥当なものだけを採用します。特にChatGPTのようなモデルは自信ありげに誤情報を示すこともあるため、「最終判断は人間」が鉄則です。

2-4. プロンプトや設定を工夫する

AIに望む結果を出させるには、適切な指示を与える必要があります。例えば「この用語は訳さず英語のまま残すように」と指示したり、「文末のスタイルを整えてください」と要求したり、プロンプト(指示文)を調整して出力をコントロールできます。社内でプロンプトのノウハウを蓄積し、使い回せるテンプレートを用意しておくと効果的です。

2-5. 段階的に導入テストを行う

いきなり全案件に適用するのではなく、まずは社内検証や一部プロジェクトでの試行から始めると良いでしょう。品質に厳しい案件では提案のみ参照し、余裕のある案件で実験的にAI翻訳を採用してみるなど、リスクを抑えながら経験値を積むことをおすすめします。フィードバックをAI活用プロセスに反映させ、徐々に最適化していきます。

以上のポイントを押さえれば、生成AIは強力なアシスタントとなり得ます。実際、ヒューマンサイエンスの社内ではAI校正ツールの導入によって訳抜けや用語ゆれが減少し、翻訳品質の底上げに寄与することを確認しています。重要なのは、AIを上手に使って人間の負担を軽減しつつ、最終品質は人間が責任を持って担保するというバランスです。

3. 今後の展望と当社の生成AI活用サポート

将来を見据えると、生成AIと人間翻訳者の協業モデルは今後ますます成熟していくでしょう。AI側では医療領域に特化したモデル開発や専門用語データベースとの連携が進み、より正確で文脈に即した翻訳提案が可能になると期待されます。翻訳者側もAIを前提とした新しいワークフローを習得し、AIを味方につけて生産性と品質を両立させるスキルが求められていくでしょう。

ヒューマンサイエンスでは、そうした未来に備えてサービスの改善・向上に積極的に取り組んでいます。具体的には、本シリーズで紹介した社内ツール開発・検証のほかにも、自動翻訳ソフト「MTrans for Office/Trados」へのChatGPT API連携や、翻訳プロジェクト管理へのAI活用など、様々な角度から翻訳DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進中です。

当社のソリューションはAPI接続による高いセキュリティと日本語での手厚いサポートを備えており、無料トライアルも提供しています。社内でのAI活用を検討中のお客様は、ぜひご相談ください。

4. さいごに

生成AIは脅威ではなく共創のパートナーです。医療翻訳者の専門知識と経験があってこそ、AIの提案は正しく活かされます。私たちヒューマンサイエンスは、最新のAI技術を現場に適合させる架け橋となり、お客様と協力しながら最適な翻訳プロセスを築いていきたいと考えています。

今後も検証と改善を重ね、品質と効率を両立する翻訳サービスを追求してまいります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。今回の内容が翻訳業務の効率化や品質向上に関するヒントとなれば幸いです。AI活用や翻訳サービスについての詳しい情報やご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。