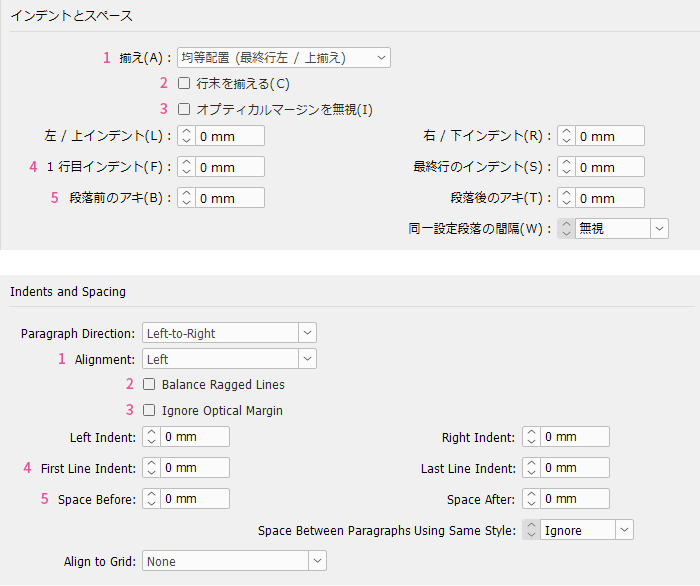

この組版どう思いますか?

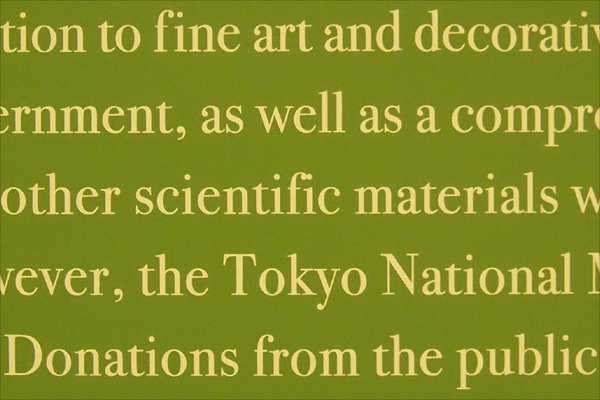

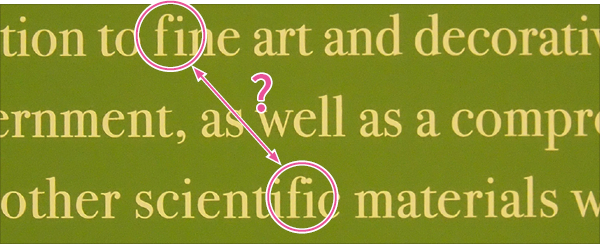

意外かもしれませんが、博物館や美術館でもおかしな欧文組版を目にすることがあります。展示物の説明書きには大抵英語が併記されていますが、その組版が拙いことがよくあるのです。図は東京国立博物館の初歩的な組版事故の例です。どこをどのように修正したら良いでしょうか。

良くない点

改善案

欧文でf合字を使うのは義務

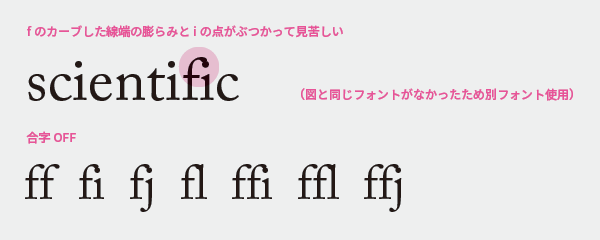

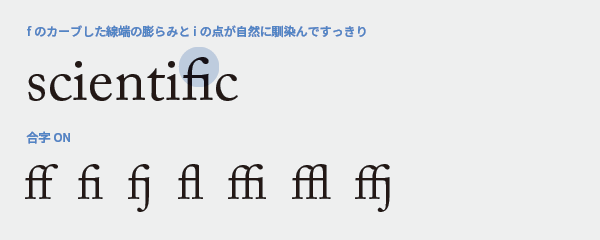

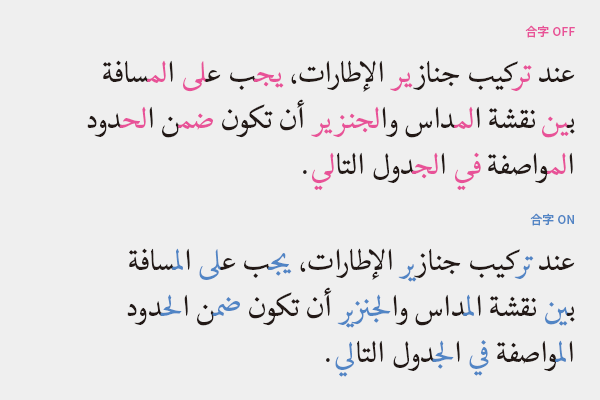

文字が不恰好な繋がり方をしないように、2つ以上の文字を1文字としたものを合字(ごうじ)といいます。小文字のfと次の文字との繋がりを綺麗に処理した合字を特に「f合字」といいます。f合字を使うのは活版印刷の時代から組版者の義務で、使わなければエラーだと看做されます。

f合字を使わないとどうなるか見てみましょう。良くない例ではfのカーブした線端と次の文字が無造作にぶつかったり接合部がごちゃっとしていて見苦しいです。f合字を使えば接合部を自然に馴染ませた感じになります。

f合字を使わなくても文章自体は読めます。日常のメール本文やWord文書などなら特に気にする必要はありません。しかし組版の世界ではf合字の使用はクリアすべき最低限の条件の一つで、使えるのに使わないという選択肢はありません。f合字や以前説明した引用符が適切に使えているかどうかで足切りするデザインコンペもあるようですから、「重箱の隅」と嗤わない方が良いでしょう。

DTPでf合字を使うのは簡単です。InDesignとIllustratorにはf合字にすべき文字が並ぶと自動的に字形をf合字に切り替える機能があります。一方、FrameMakerにはそういった機能はないようです。DTPというよりはプロ仕様のワープロ的な位置付けだからでしょうか。

サンセリフのフォントでfがぶつからないデザインの場合、f合字がないかあっても見た目の違いがほとんど判らないことがあります。

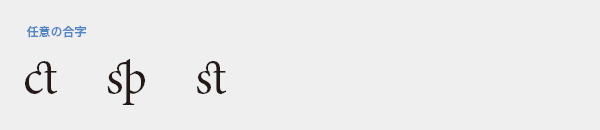

任意の合字もある

フォントによってはf合字以外の合字が含まれていることがありますが、これを使うかどうかは任意です。読みやすさよりは装飾寄りの合字で、書籍組版なら使ってみるのも一興ですが技術文書で使うのは場違いかもしれません。

欧文以外では――アラビア語の場合

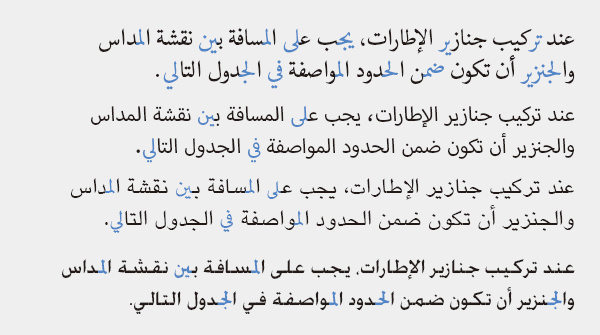

欧文以外にも合字はあり、言語によって仕組みや効果が異なります。アラビア語の合字は手書きの筆跡を組版上に再現したような形をしています。書籍・新聞をはじめとするあらゆるメディアで日常的に使われていて誰もが違和感を覚えることなく読んでいますから、合字が使える状況なら躊躇わずに使いましょう。

例外的に合字を使わない文書も中にはあります。児童書やアラビア語の入門書などです。文字を覚え立てで合字に不慣れな読者のために敢えて使わないのです。大人向けの文書で合字を使わないで組むと間が抜け、読者に違和感を与えかねません。

フォントによって合字が違っても問題ない

同じ文章を4種類のフォントで組んだものです。フォントによって含まれている合字が異なるので同じ単語でも形が違って見えることがあります。知らないと不安かもしれませんがネイティブには同じに見えていますので問題ありません。

日本語で例えると

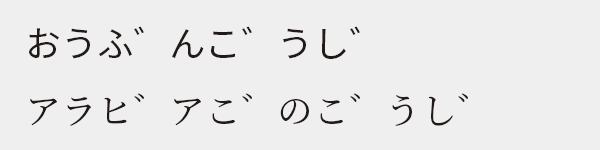

合字を使わないのは濁点を親文字と離すようなものです。この組版にOKを出す人はいないのではないでしょうか。

実はここも良くない

蛇足ですが、よく見ると行によって文字の間隔が異なることが判ります。このような組版は不自然で読みにくいですし、行によって同じ単語の形が違ったりすると違和感が大きいです。

主な参考資料

小林章『欧文書体 その背景と使い方』美術出版社、2005

髙岡昌生『増補改訂版 欧文組版 タイポグラフィの基礎とマナー』烏有書林、2019

>>関連資料:ポストエディット品質チェックシート ダウンロード