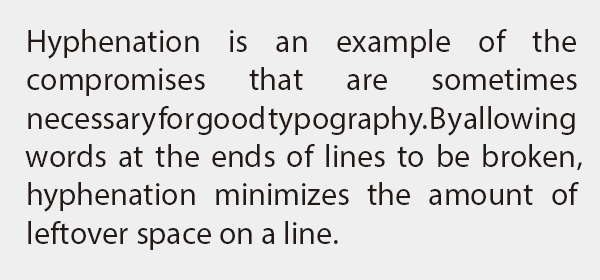

この組版どう思いますか?

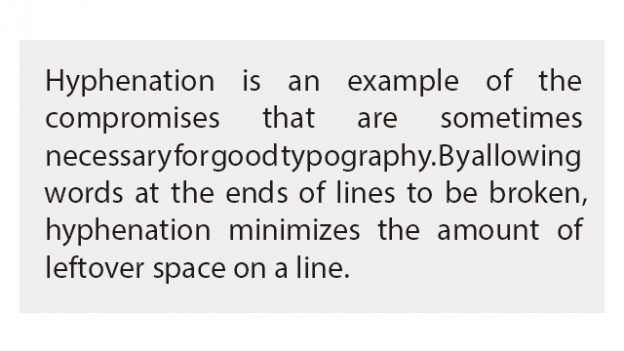

スペースが空き過ぎて虫食い穴が開いたような行もあれば、スペースが狭過ぎて単語がくっついたような行もあります。このように組版の質感が不均一だと読むリズムが乱れて読みにくいのですが、どうしたら均一な組版にできるでしょうか。

長体や字間調整は駄目ですよ。スペース幅の調整だけでは無理があります。さて?

>>関連DL資料:機械翻訳訳文エラーとポストエディット9つの事例&ポストエディットチェックシート

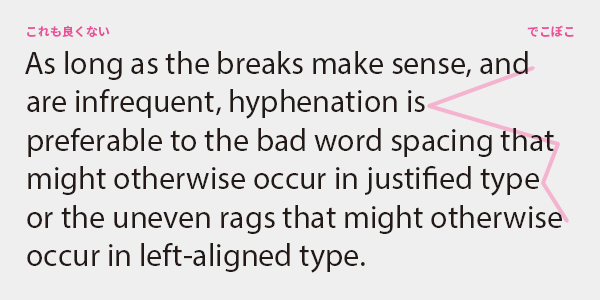

良くない点

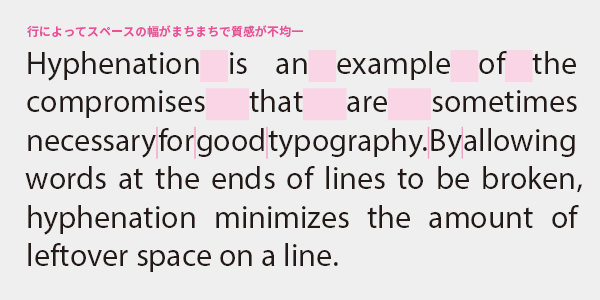

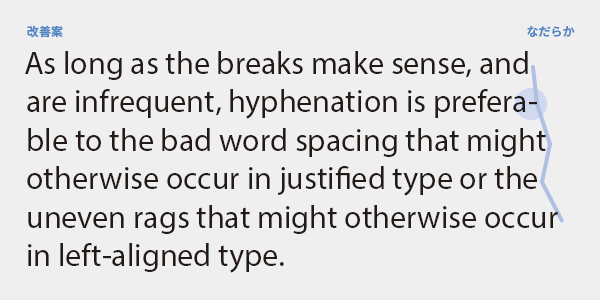

改善案

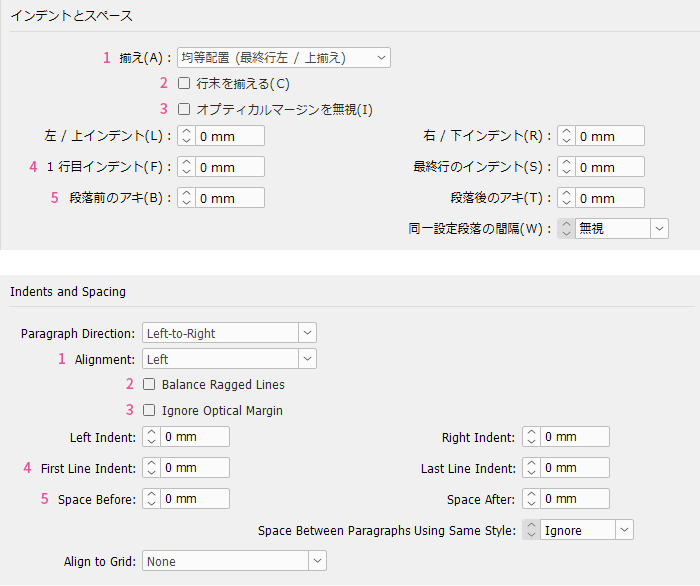

両端揃えではハイフネーションは必須

行末の単語をハイフンで分割して組版の体裁を整えることをハイフネーションといいます。両端揃えではスペースの幅の伸縮で行長を揃えるため、行によっては大きな空白が生じることがあります。ハイフネーションをすることでスペースの幅が行によってばらつくのを抑えられます。

原則として本文は須くハイフネーションをすべきです。これをせずにうまく均一に組めることなどまずありませんし、スペースの幅がまちまちだと組版の体裁が悪くてネイティブは読みにくいと感じます。質感が均一で読みやすい組版になるので臆することなくハイフネーションをしましょう。

「臆することなく」としたのはハイフネーションをよく知らないからか避けて通りたがる日本人が少なからずいるからです。DTPだと内蔵の辞書に基づいて自動処理されるのでおかしな箇所で分割されることはありませんし、辞書にない語が勝手に分割されることもありません。欧米人が欧文組版を便利にするために搭載されている機能ですから是非活用しましょう。

ハイフネーションは現地人が小学校の国語で教わるレベルの基礎知識です。ハイフネーションを恐れるのではなく、読みにくくて拙い組版が出来上がることの方を恐れてください。

頭揃えでもハイフネーションは必要

頭揃えのときはハイフネーションは不要だと考える人もいますが大間違いです。頭揃えでは行長は行ごとに異なりますが、行末の長い単語が早めに改行されたりして行末の段差が大きくなると視線の流れが乱れて読みにくくなります。また短い行は段落の終わりと紛らわしくなります。これらを防ぐためにハイフネーションが欠かせません。

ハイフネーションのマナー

・固有名詞は分割しない

・段落最後の単語、ページや段をまたがる単語は分割しない

・ハイフンの前後は3文字以上残す

・連続するのはせいぜい3行まで

・見出しやキャプションはハイフネーションをしない

・中央揃えや行末揃えの段落はハイフネーションをしない

・「software-as-a-service」のようなハイフンで繋った熟語はハイフンの位置で分割し、徒にハイフンを増やさない

・分割された片割れが予期せず下品な語にならないよう注意する

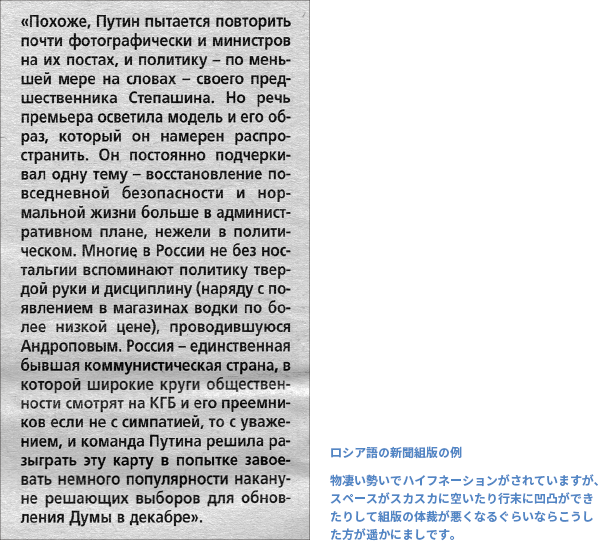

ただしこれらはあくまでも原則で、マナーと読みやすさが両立しないときは後者を優先することもあります。組幅が狭い場合に3行以上続けてハイフネーションをしたり、時には固有名詞すらハイフネーションをしたりすることもありますが、組版の体裁を保つ妥協策としては合理的です。複数言語間で基準を統一する必要もなく、例えばドイツ語・オランダ語・ロシア語など単語が長くなりがちな言語を組むときはハイフネーションの出現頻度を英語より上げます。

応用:日本語の組み方を欧文に当て嵌めることの是非

日本語が両端揃えだからといって無闇に欧文にも当て嵌めるのはいかがなものでしょうか。日本語は漢字・仮名が全て同じ大きさの正方形に収まるため自然と両端揃えになりやすいのですが、欧文は単語の幅がまちまちなため自然には両端揃えになりません。出版物の両端揃えと頭揃えの比率は日本語で9対1、欧文で半々ぐらいのようです。日本語から英語・多言語に展開する際、よりふさわしい組み方に変更することも検討しませんか。

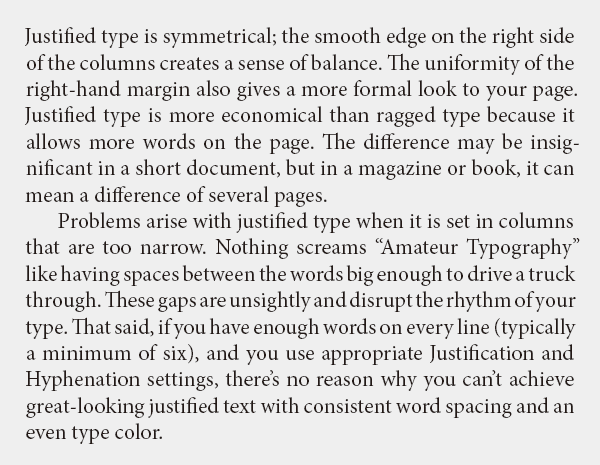

両端揃え(均等配置・箱組とも)

両端揃えとは行頭と行末をスペース幅の伸縮で揃える組み方のこと。行長が揃っているので一定のリズムで読み続けることができ、書籍本文に向いています。通常は本文組にのみ用い、見出し・目次・キャプション・脚注・索引などは頭揃えで組みます。

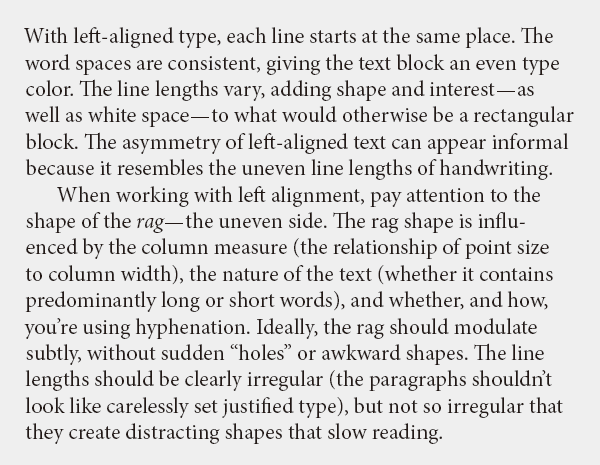

頭揃え(左揃え(RTL言語は右揃え)・ラグ組とも)

頭揃えとは行頭から単純に文字を並べ、端に来たら折り返す組み方のこと。スペース幅は伸縮せず常に一定で、質感が均一な美しい組版になります。近代的な印象があり海外ではよく使われます。書籍に限らず様々な媒体で通用する組み方です。

主な参考資料

Nigel French, InDesign Type: Professional Typography with Adobe InDesign (3rd edition), 2014

サイラス・ハイスミス『欧文タイポグラフィの基本』グラフィック社、2014

髙岡昌生『増補改訂版 欧文組版 タイポグラフィの基礎とマナー』烏有書林、2019

5つのポイントとは?