今回は、取扱説明書や技術資料の表にある機能の説明を翻訳する際に注意すべき点を紹介します。

表内(処理・ボタン・設定値など)での機能や操作の説明文は、適切な文法を用い、システム側の処理なのか、ユーザー側の操作なのかを明確する必要があります。

例文で見ていきましょう。

>>関連DL資料:機械翻訳訳文エラーとポストエディット9つの事例&ポストエディットチェックシート

5つのポイントとは?

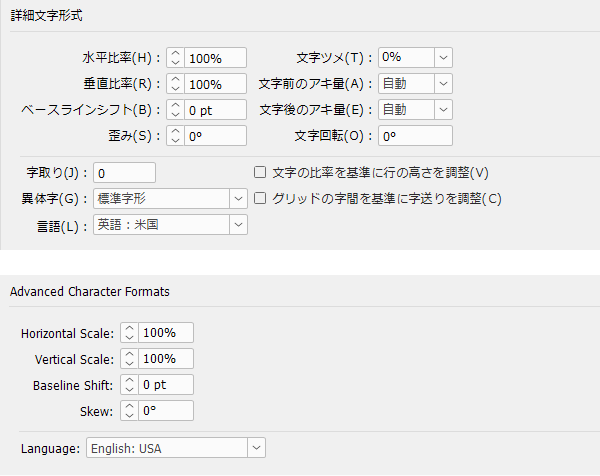

1. 表内の表現でよくある間違い 例文①(システム側)

- ・原文:設定された周期で低速サイクリック伝送を行います。

- ・訳文(修正前):Perform low speed cyclic transmission at the set period.

- ・訳文(修正後):Performs low speed cyclic transmission at the set period.

ここで低速サイクリック伝送を行うのはユーザーではなくシステムです。

命令形の「perform」を使うと、この操作の主語はユーザー側というニュアンスを持ちます。

従って、三単現の「performs」を使い、操作を行うのでユーザーではなくシステムであることを明確に示す必要があります。

例外もありますが、基本的に表内の動作や操作の表現は以下の2つの文法で区別します。

・命令形:ユーザー側で操作するもの

・三単現:システム側で処理するもの

以下のような逆のパターンによる間違いも見かけます。

2.表内の表現でよくある間違い 例文②(ユーザー側)

- ・原文:移行したいモードの設定値を設定します。

- ・訳文(修正前):Sets a setting value for the mode to be switched.

- ・訳文(修正後):Set a setting value for the mode to be switched.

ここで設定値を設定するのは、システムではなくユーザーです。

修正前の「sets」も、文脈的に主語が「Clicking this button」と想定すると、「(Clicking this button) sets a setting value…」になるため、文法的には成立します。

しかし、命令形「set」を使い、この操作はユーザーが行うことをより明確にするほうが、読む側にとって分かりやすくなります。

ユーザー側で操作するものに対し、「used to」の使用も時々見掛けますが(例:Used to set a setting value for the mode to be switched.)冗長なのでおすすめしません(既に既存訳で使われているか、クライアントが指定したスタイルではない限り)。

次に、「~できます」で終わる文章の対応を紹介します。

3.表内の表現でよくある間違い 例文③(~できる)

- ・原文:ネットワークの回線状態とユニット設定状態を確認できます。

- ・訳文(修正前):Makes it possible to check the line status of the network and the module status setting.

- ・訳文(修正後):Checks the line status of the network and the module status setting.

- ・訳文(修正後):Allows you to check the line status of the network and the module status setting.

原文の「~確認できます」に対し、「makes it possible to check」に訳すことは決して間違いではないのですが、表内の説明文としては冗長でスタイル的にもおすすめできません。

「it」のような形式主語も、テクニカルライティングではできれば避けたいです。

システム側が確認をする場合は、三単現の「checks」を使います(ニュアンス的に、この三単現に「~できます」の意味が含まれます)。

ユーザー側が確認する場合は、「allows you to」のような表現を使います(例文②と異なり、「~できます」の意味として命令形は使用できません)。

このように、取扱説明書や技術資料などの表を翻訳することにおいて、基本的な文法やスタイルのルールを覚えることをおすすめします。

ただし、上記のルールがすべてではありません。必要に応じて、クライアントの好み、既存訳の文法やスタイルを優先し(統一のため)、それに合わせることに心掛けるのも大事です。

>>関連DL資料:機械翻訳訳文エラーとポストエディット9つの事例&ポストエディットチェックシート

5つのポイントとは?