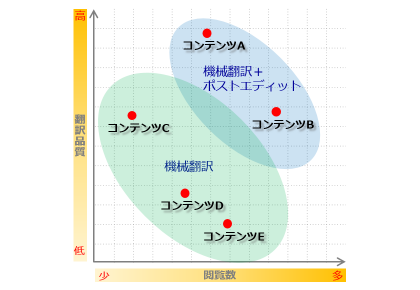

「翻訳=高品質」を常に追い求める時代は終わりました。

翻訳にかけられる予算や期間が限られる中、

コンテンツや言語の優先順位によって、

目標品質を変え、人手翻訳と機械翻訳を上手に使い分けるのが今のトレンドです。

今回は、コンテンツや言語の優先順位によって目標の品質を変えて、

機械翻訳を導入している企業の代表的な事例を3つご紹介します。

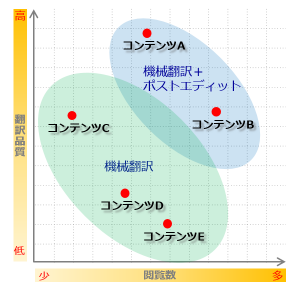

●ケース① 機械翻訳後に閲覧数の多いコンテンツのみをブラッシュアップ

外資系企業のA社では、まずWeb上のヘルプコンテンツをすべて機械翻訳して、

そのままユーザーに公開します。そして、公開後に閲覧数の多いコンテンツに対して、

ポストエディットを実施して、訳文をブラッシュアップします。

コンテンツ数や言語数が多いため、すべてのコンテンツや言語の

翻訳を一度に行うと費用や期間がかかりすぎてしまいます。

しかし、この方法を使うと、閲覧数やユーザーのニーズに合わせて、

優先順位の高いコンテンツからブラッシュアップしていくことができます。

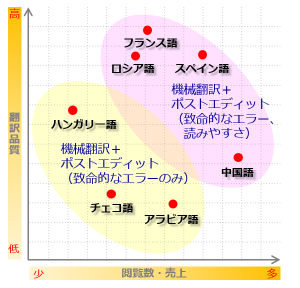

●ケース② 市場のニーズに合わせて言語ごとの目標品質を設定

国内企業のB社では、Webマニュアルの多言語翻訳に機械翻訳を活用しています。

今まで全ての言語を人により翻訳していましたが、

コスト削減やリードタイム短縮を実現するために、機械翻訳を導入しました。

そして、機械翻訳後のポストエディットの工程において、

製品がよく売れている国やWebマニュアルの閲覧数が多い国の言語と、

それ以外の国の言語で目標品質を変えてポストエディットを行っています。

たとえば、製品の主力市場である中国語のポストエディットは、

致命的なエラーだけでなく、訳文をより読みやすくなるように

ブラッシュアップします。

一方、製品の売上やWebマニュアルの閲覧数が少ない

ハンガリー語のポストエディットは、

致命敵なエラーのみの最低限の修正を行います。

今までは売上や閲覧数に関わらず、どの言語にも

同じだけコストがかかっていましたが、この方法にすることで、

売上と閲覧数といった優先順位に応じたコスト配分ができるようになります。

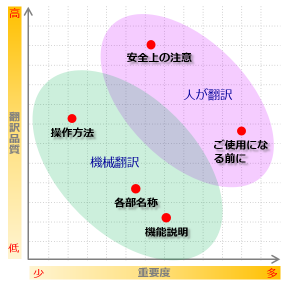

●ケース③ 情報の重要度に合わせて、人手翻訳と機械翻訳を使い分け

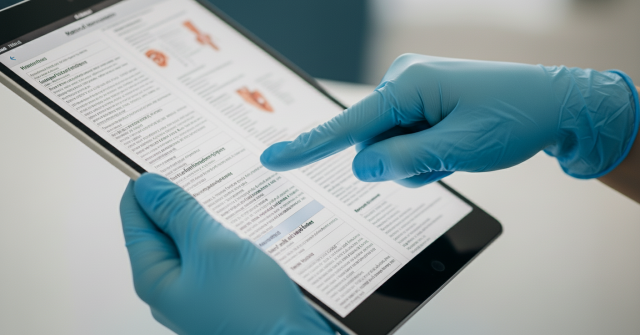

国内企業のC社でも、Webマニュアルの多言語翻訳に機械翻訳を活用しています。

C社では、正確な情報提供が求められる安全規格関連の情報は人が翻訳し、

PDFで情報提供しています。

そして、安全規格関連以外の製品の操作手順などの説明については、

機械翻訳で翻訳しています。

今までは市場が小さい希少言語のマニュアルは予算の都合上、

翻訳ができずに、英語版のマニュアルのみを提供していました。

しかし、この方法を使うことで、より多くの言語に翻訳展開が可能になりました。

ユーザーにとっても情報が何もないよりは、

機械翻訳で多少わかりにくい箇所があっても

母国語での情報がある方が助かると言えるでしょう。

もちろん、Webページ上で、「このページは機械翻訳で翻訳しています。」という

免責文を付けて、ユーザーも機械翻訳による訳文と理解した上で

閲覧してもらえるようにしています。

3つのケースを紹介してきましたが、

全てのコンテンツや言語に同じ予算や期間をかけるのではなく、

重要度や優先順位に合わせて、

コストの配分や目標とする品質を変えるというのは、

今の時代に合ったとても合理的な考え方と言えます。

また、機械翻訳をうまく活用することで、

今までは予算の都合などで翻訳ができなかった言語やコンテンツについても、

翻訳が可能になるという可能性も広がりますね。

ぜひ、皆さんも現状の翻訳のコストや目標品質・方法が最適かどうかについて、

一度見直されてみてはいかがでしょうか。

ヒューマンサイエンスでは、コンテンツの優先順位や

言語、内容に合わせた品質設計や翻訳プロセスの構築もお手伝いしています。

機械翻訳に限らず、翻訳のプロセスを見直したいという方が

いらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

フォームが使用できない場合は、hsweb_inquiry@science.co.jp宛に

お問い合わせ内容をメールにてお送りください。

もしくはお電話TEL:03-5321-3111にてお気軽にご連絡ください。

関連記事

【ノウハウ】品質、どこまで求める?ポストエディットの設計基準

https://www.science.co.jp/nmt/blog/21017/